商报记者 应丹

程辉,是浙江财经大学东方学院的一名老师。同时,也是文创产业的研究者、文创产品设计师,也是学校文化场馆的管理者与美育工作者。

让程辉庆幸的是,他从读大学读研、到进校前的创业,再到现在的工作始终都在自己喜爱的文创领域。随着各个阶段身份的转变,他对文创的认识和思考逐渐深入,他越来越觉得做好文创的源头还是在校园里。如今,他想以一个美育工作者的身份,为社会培养和输送更多喜欢传统文化的人才。

程辉在自己还是学生的时候,一直对文创设计感兴趣。受到台北故宫文创产品的启发,他围绕传统文化特别是杭州文化做了一系列案例,如《杭帮菜色》《良渚神徽已穿越》《黄公望的家》等。

设计作品连续获得创意设计大赛的奖项,让充满文创梦想的小伙子干劲十足。毕业后,程辉加入了杭州创新创业的浪潮,注册了一家文创公司,同时兼任着文创产品设计师。

但在创业的磨砺中,他认识到文创产品的市场并没有完全打开,而且市场对文创产品存在一些认识上的误解。很多地方把文创产品当做旅游纪念品,甚至有些博物馆和文化馆卖的都是从小商品市场上批发来的小玩意,没有地方特色不说,而且根本算不上文创产品。

创业之路走得并不顺畅,但没有让程辉放弃在文创上的积累。偶然的择业机会,程辉进入高校,成为一名大学老师。让他高兴的是,回归校园,让他可以在熟悉和喜欢的领域继续前行。

一方面,作为一名老师,他依托学校的“影剧院文创工作坊”为学生教授文创相关课程。他始终跟学生强调,文创设计的根在于文化,如果不懂文化,没有做文化功课,设计只是浮于表面的伪装。传统文化是文创设计的宝库,只有深入研究传统文化,文创设计才有源源不断的元素和灵感。

另一方面,在科研上,他通过各个项目研究地方文化,深入考察各地的博物馆和文化馆,根据当地的文化特色,为地方博物馆提供文创方案,为地方政府提供文创产业的政策咨询。

在考察时,他了解到有些地方博物馆迫切想要在文创上发力,但苦于懂文化的博物馆没有设计能力,设计创新薄弱,导致文创产品接受度差,推广困难。而有设计能力的设计团队又没有从事博物馆相关工作的经验,对地方文化一知半解,所以经常遇到文化特色和设计相脱离的情况。

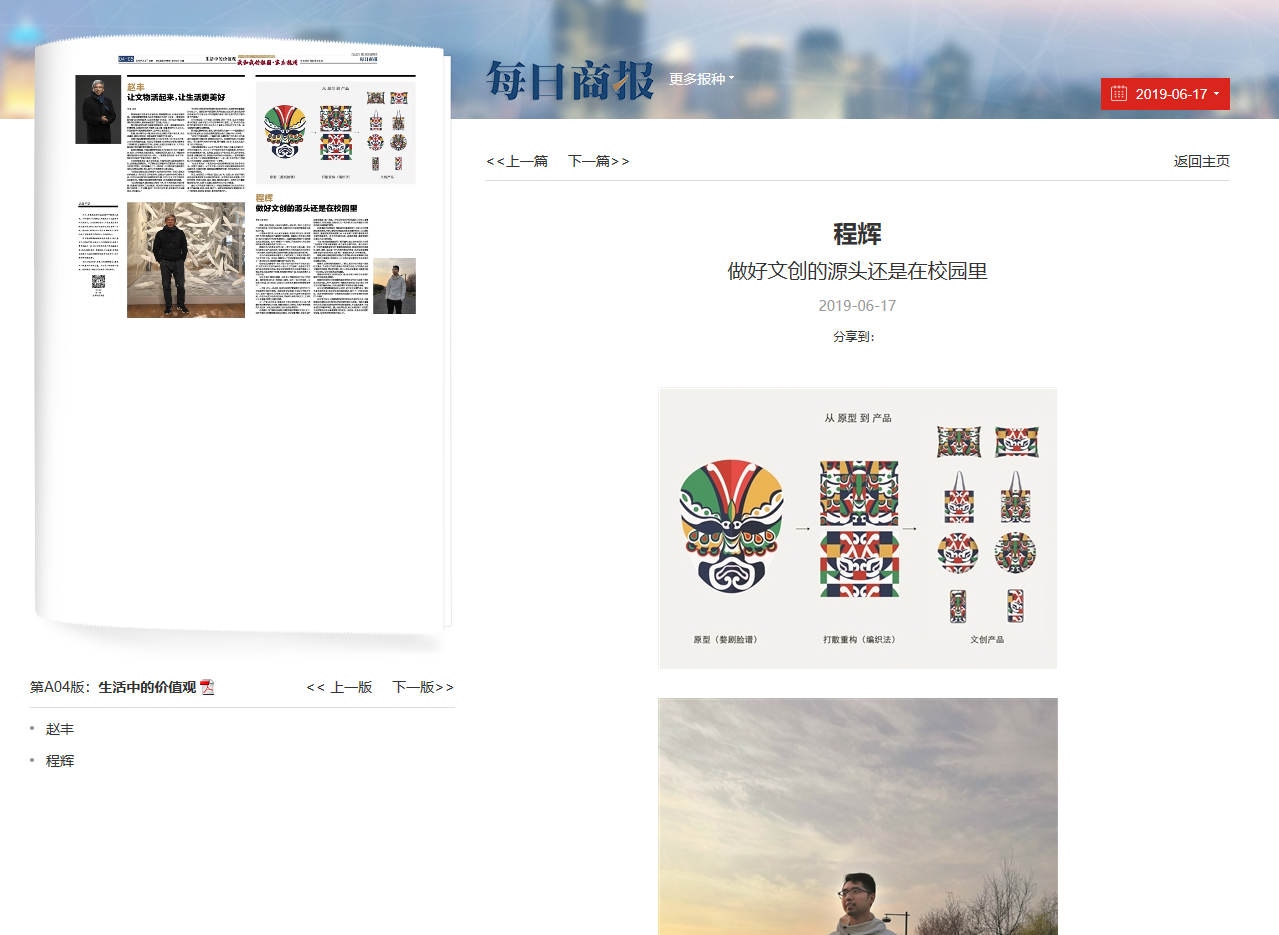

在做婺剧文创项目时,程辉通过对婺剧的深入了解,认识到婺剧变脸在表达人物心理变化时能起到画龙点睛的作用,与川剧变脸相比,婺剧变脸是某些剧情(如《火烧子都》)发展的重要推手及主要的表演形式。由于它不能如川剧一样单独表演,婺剧变脸知名度远不及川剧变脸。

于是,他对婺剧脸谱进行了图形重构,通过经纬编织的方法将“王英脸谱”打散后重新编排,使之形成全新的纹样。通过这种方式,传统的婺剧脸谱变成了新颖的装饰纹样,将其应用到如单肩包、抱枕、腰枕、鼠标垫、手机壳等消费品的表面,在为这些普通商品赋予溢价空间的同时,也扩展了“婺剧变脸艺术”的传播范围。

程辉凭借对婺剧变脸的创意设计获得金华市首届婺剧衍生品创意设计大赛铜奖,还被评为2018年浙江省创意设计协会年度杰出创意设计师。

程辉说,如果没有对婺剧深入了解过,就没办法对其进行提取和元素化,文创设计的目的是要让非物质文化在人们的现代生活中重新找到连接,现在的年轻人很少人再去欣赏婺剧,但要建立起一个让年轻人认识它的机会和通道。

程辉在科研项目上的研究和心得,还为他对学校文化场馆的管理工作带来很多帮助。

程辉把对传统文化的理解和普及贯彻在学校文化场馆开展各项文化活动的工作中,包括承办“高雅艺术进校园”活动,举办文化艺术方面的精品讲座,为学生提供影片资讯和放映服务等等。

他为东方影剧院做校内公众号时,通过专业创意的设计,策划丰富多彩的活动,贴近学生的内容和表达,吸引了一大批学生粉丝。很多学生都诧异在一众刻板的校园官方公众号里竟然有这样的“小清新”。

在日常工作中,让程辉感受到并不是学生不爱传统文化,而是要通过合适的方式引导学生学会欣赏传统文化的美。他极力邀请研究文化方面的权威专家来学校做专题讲座,不但座无虚席,而且学生的反响都非常好。最让他欣慰的是,通过点滴的努力,校园的文化氛围正在发生着潜移默化的改变。他相信,未来走出校园的学生里,会有更多更优秀的文创人才。

(附原文链接:https://hzdaily.hangzhou.com.cn/mrsb/2019/06/17/article_detail_3_20190617A0412.html)